DX推進、戦略人事の効率化〜ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用とは?

昨今、これまでの日本企業の慣習であった職務内容の曖昧な雇用スタイル「メンバーシップ型雇用」に限界が来ていると言われています。

とはいえ、欧米で進んでいる「ジョブ型雇用」が必ずしもそのままで日本の風土に合っているとも言い難いのが事実です。

今回はこの「メンバーシップ型雇用」と「ジョブ型雇用」の比較を行うのと同時に、どのようにしていけばスマートにジョブ型雇用を取り入れていくことができるのかについて、解説していきます。

なぜ、ジョブ型雇用が求められるのか?

ジョブ型とメンバーシップ型の違いとは?

「ジョブ型雇用」とは、先に職務記述書である「ジョブディスクリプション」を設計し、そこにふさわしい人を雇い入れ、当てはめていくというスタイルです。社員にはそれに基づいたスキルや経験が求められ、社歴や労働時間ではなくその職務における成果で評価されます。契約社会型の欧米ではこれが主流となっています。

そのため、採用機会は新規事業の開始やメインメンバーの退職などに伴って発生することになります。

それに対して、日本では「メンバーシップ型雇用」が多く普及しています。まず人を組織のメンバーとして雇い、仕事の内容は後から柔軟に割り当てていくというスタイルです。

企業にはジョブローテーションでスキルアップさせる等のマネジメント能力が求められ、報酬もスキルと業務内容、さらには勤続年数をベースに昇給していくといった仕組みで運用されています。

そして採用機会としては、中途採用以外に定期的な新卒一括採用が行われています。

メンバーシップ型雇用の限界が見えてきた

この数年、新型コロナの流行が元でリモートワークが普及しつつあります。

従来の日本型雇用では、その場の空気を読み、周囲に同調して仕事をするようなコミュニケーションが基盤とされてきました。

メンバーシップ型雇用で育ってきた管理職の価値観では「言わなくてもわかる」ということが前提です。

それ故、個々の明確な成果よりは、全員賛成のためのプロセスづくりを大切にする合意主義、序列を重視する階層主義などが当たり前でした。

しかし、リモートワークの環境下では、こういった価値観はむしろ足かせになってしまいます。

画面や電話を通じたコミュニケーションでは空気が読みにくく、曖昧なニュアンスは伝わりません。

さらに、序列意識は各々とフラットに繋がる世界観とは相容れません。

また、さらに空気感を読み取るためのちょっとした雑談や相談の機会も激減しています。管理職はその場で顔が見えない部下の勤務態度や仕事を把握し、マネジメントするという大きな壁にぶち当たっています。

このようにメンバーシップ型が持つ、環境変化への不適合の問題は以前から何となく見えていました。

それが最近の急速なリモートワーク体制への移行によって一気に明るみに出たと言えます。

ジョブ型雇用が注目されてきた背景

2018年10月に日本経済団体連合会の中西宏明会長は「1つの会社でキャリアを積んでいく日本型の雇用を見直すべき」と提言されました。

まず、日本は諸外国に比べて労働生産性が低いといわれています。

日本生産性本部によると、2020年における日本の労働生産性(時間あたり)は49.5ドルと、主要先進国(G7)中最下位でした。

さらに、OECD(経済協力開発機構)加盟国中の順位においても38カ国中23位と過去最低を記録しています。

このような状況から抜け出し、競争率を高めるためには社員が専門性を高めることのできるジョブ型雇用へと舵を切ることが重要だとされています。

さらに、企業のグローバル化やデジタルトランスフォーメーションを推進するうえでは、IT系人材の不足が課題となっています。

この課題においては、「参考:IT人材白書2020」にその答えがあります。

それによると、従業員が1000人以上の規模の企業がIT人材を確保した方法は、「中途採用」58.2%、「特定技術を持った企業、IT技術者と契約」7%だったそうです。

つまり、この結果から、IT人材の確保にはジョブ型雇用が効果的であるということが言えるのです。

特に優秀なIT人材の確保には多様な人材の獲得が重要です。

ジョブ型雇用は、国籍や性別などの違いを問わず、多様な人材を受け入れる企業の体制や取り組みである「ダイバーシティの推進」にも有利に働きます。

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の比較

それでは、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を簡単に比較してみましょう。

情報を整理することで、どちらが自社の組織に適合するか考慮することができます。

※ 横幅が狭いブラウザでは表は横スクロールします。

| ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 | |

|---|---|---|

| 評価・報酬 | 業務内容や専門性の高さに準じる | 人柄や勤続年数に影響される傾向がある |

| 人事異動 | 実質的なスキル評価によって行われる | 基本的に会社都合で行える |

| 雇用契約 | 業務内容が終了または、 消失した時点で解雇されることもある |

解雇されにくく、 長期間にわたって働くことができる |

| 被雇用者の傾向 | 待遇重視 | 安定重視 |

| 業務内容 | 主にジョブ・ディスクリプションに 明記された業務 |

主に組織、上司の指示に従う |

このように比較すると、企業側・被雇用者側双方で、合う部分もあれば合わない部分もあるかと思います。

次に、ジョブ型雇用を採用した際の企業側・被雇用者側双方のメリット・デメリットをまとめてみました。

ジョブ型雇用のメリット

企業側

- 雇用のミスマッチが起こりにくい

- 職務内容を明確化できる

- 年功序列排除で人件費を削減できる

- 自発的なスキルアップが望める

社員側

- 職務内容のミスマッチが起こりにくい

- 評価基準が明確になる

- スキルに合った公平な報酬が望める

ジョブ型雇用のデメリット

企業側

- 転勤や異動が難しい

- チームワークが育みにくい

- 新卒が採用しにくい

- 雑用を頼みにくくなる

社員側

- 自発的なスキルアップが必要になる

- 環境変化によっては雇用継続が難しくなる

ジョブ型雇用は被雇用者の評価を適切にする反面、被雇用者側にも明確な責任や能動的なスキルアップが求められます。もしも、「何となく毎日会社へ行って時間まで仕事をしていれば良い」という価値観を持っているのなら、それは捨てなければなりません。

日本にジョブ型雇用は定着するか?

ジョブ型が即座に日本にマッチングしない理由

欧米でジョブ型雇用が広がった理由の一つとして、多民族が暮らすゆえ、契約型社会を形成してきたという歴史があります。

日本では足りない環境として、ジョブ型人材を随時採用できるような労働市場や社内制度の形成があります。これは被雇用者側から見れば、自分の専門性を生かした企業選定、ジョブ選定をしやすいといったことにも繋がります。

また、ティーンのうちから自己の専門性に集中してスキルを伸ばせるような教育制度も必要だと思います。

雇用契約の形も、もっと対等でお互いに役割と責任を意識するものでなくてはいけなくなるでしょう。

もちろん、必ずしもメンバーシップ型のすべてが悪いということはなく、実際にGoogleのような米国企業でもコミュニティやチームワークの価値を重視しています。

参考:Google re:Work-チーム

ジョブ型とメンバーシップ型のさらに先へ

国内企業であっても、特にグローバル化が進んでいる企業では海外拠点と協業する機会も日常化しています。

そうなると、同じチームにジョブ型とメンバーシップ型のメンバーが同居しており、マネジメントが複雑化してしまいます。当然、多数決でいけば日本がガラパゴスであり、スタンダードはジョブ型だと言えます。

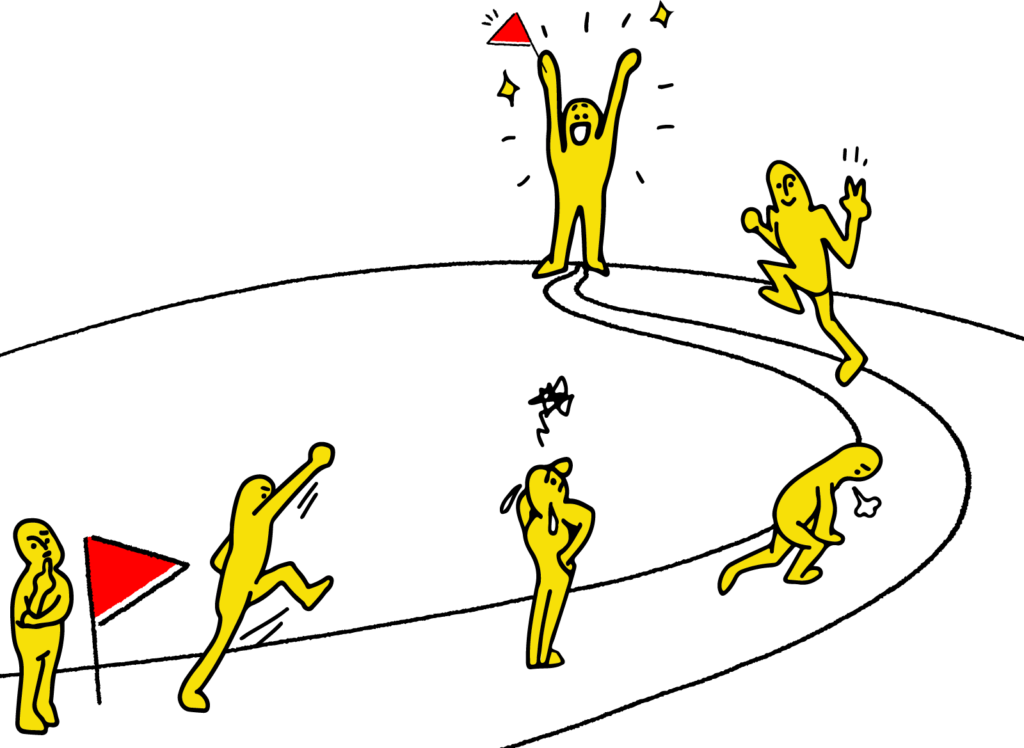

日本の強みを生かすなら、ジョブ型雇用の良いところを柔軟に取り入れながら、メンバーシップ型組織を徐々にジョブ型へ進化させていくことが最良な手段ではないかと思います。

ジョブ型雇用へ取り組んでいくためには、ジョブディスクリプションと成果の定義がちゃんとなされていることが大前提です。なぜなら、それをせずにジョブ型に移行してしまうと、90年代の成果主義の失敗を踏襲する羽目になってしまうからです。

さらに、ジョブ型雇用では個人の自立度が高く、専門性も高い必要があります。

だからといって、決して個人主義にはならず、その専門性や個性を組織の目的達成のために生かしていくことで、共創する組織が生まれます。

その組織は常にオープンで、個性や多様性が尊重される自由な雰囲気を持っていることが重要です。

このような価値創造できる組織を作るためには、一人ひとりのメンバーが「ありのままの自分」を思う存分に発揮するような働き方にシフトすることが必要です。

ジョブ型組織の戦略に必要なタレントマネジメント

withコロナ時代を経て、いま世界中の組織が変化を迫られています。

人は誰しも他者とのつながりの中で生きています。

たとえコミュニケーション環境が変化しても、そのつながりを最大限に活かしていかなければビジネスは停滞してしまいます。

これまで何気なくやっていた休憩所での世間話、1日の中で何気なくやっていた個人同士のやり取りなど。

非公式な雑談が、実は円滑な業務の遂行を陰で支えていたのだということに気付かされます。

これらは何も社内だけでなく、顧客や取引先との間でも成立していました。

もはや、コミュニケーションは自然発生するものではなく、自分から能動的に作りに行かなければならなくなったのです。

こうした変化の中でも円滑に業務を回し、一人ひとりが目的を持って成長していくためには、従来のメンバーシップ型からジョブ型を取り入れた新しい雇用形態への変化が不可欠であると言えるでしょう。

そして、ジョブ型で実施するポジションの最適配置や人材育成を戦略的に行うために、「タレントマネジメント」という手法があります。

タレントマネジメントとは企業の目標を達成するために、所属する社員一人ひとりの経歴・評価・スキル・特性等を一元管理し、そのデータを活用した採用・配置・評価・育成を行う取り組みのことを指します。

ジョブ型組織にタレントマネジメントを活用することで、社内のどこにどんな才能があり、個々がどんなキャリアを歩み、何を目指し、どんな道を歩み、今そのプロセスのどこらへんにいるのか、どんなことに悩んでいるのかを把握することができます。

結果、社員が進みたい方向へ向かえるように支援し、それを会社のミッションとマッチングさせて組織の成長へとつなげることができるのです。

今後、タレントマネジメントはリーダーにとって必須のスキルになり、それを活かせるジョブ型雇用が主流となってくることでしょう。